La présence d’abris anti-nucléaires suscite un mélange d’inquiétude et de curiosité publique depuis plusieurs années. Cet article examine la réalité des abris municipaux, de la protection civile et des pratiques de gestion de crise.

Après des décennies d’ombre, les installations réapparaissent dans les débats publics et sécuritaires nationaux. Ce constat appelle une synthèse pratique pour le lecteur, avec points actionnables.

A retenir :

- Couverture nationale limitée face aux risques nucléaires et civils

- Dépendance forte aux experts pour la gestion de crise

- Abris municipaux souvent réaffectés ou non accessibles au public

- Prévention catastrophes via plan d’urgence et stocks médicaux

Cartographie des abris municipaux et état des lieux 2025

À partir des constats précédents, la cartographie révèle une présence inégale d’abris municipaux sur le territoire national. Selon Franceinfo, l’Hexagone ne compte que quelques centaines d’installations encore actives, souvent concentrées dans les zones urbaines.

Répartition urbaine des abris anti-nucléaires

Ce focus local montre que les grandes villes concentrent la majorité des abris connus et recensés publiquement. Selon l’IRSN, Paris, Lyon et Marseille abritent plusieurs structures historiques, parfois utilisées pour des exercices ou des stockages.

La carte révèle aussi des zones totalement dépourvues d’installations accessibles, renforçant des inégalités de couverture. Selon Franceinfo, l’information sur l’accès reste majoritairement confidentielle et rarement diffusée au grand public.

Repères géographiques principaux:

- Île-de-France, concentration d’ouvrages souterrains

- Grandes métropoles, structures historiques réaffectées

- Zones rurales, absence d’infrastructures dédiées

- Sites militaires, accès strictement restreint aux autorités

Zone

Population

Abris déclarés

Couverture estimée

France

67,4 millions

quelques centaines signalées

faible

Suisse

8,5 millions

360 000

places supérieures à la population

Allemagne

≈83 millions

recensement variable

variable

Belgique

≈11,5 millions

données publiques limitées

incertaine

Usages réaffectés et restrictions d’accès

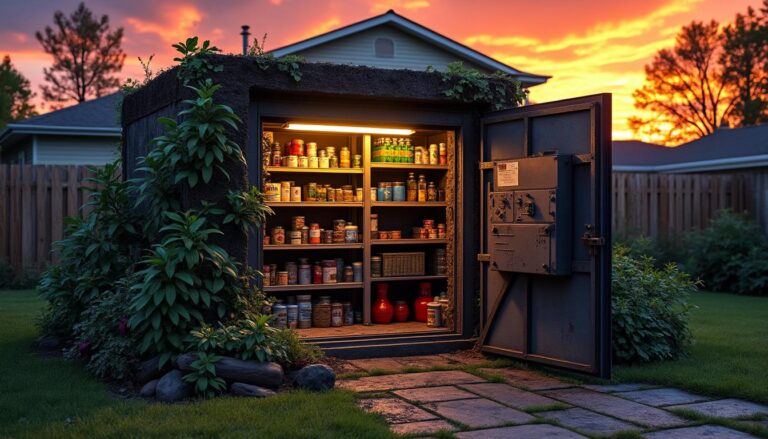

Ce constat de concentration s’accompagne d’une réaffectation fréquente des sites, vers des usages civils ou commerciaux. Selon Franceinfo, de nombreux bunkers ont été transformés en parkings ou en entrepôts, rendant leur emploi pour la défense passive plus complexe.

La confidentialité autour des lieux contribue à la méfiance du public et à la difficulté d’inscription des citoyens aux dispositifs locaux. Selon l’ASN, l’accès reste majoritairement réservé aux services essentiels et aux opérations de maintenance.

« J’ai visité un ancien abri municipal reconverti en cave collective, l’accès était fermé et mal signalé. »

Marc L.

Cette cartographie et ces usages questionnent la capacité des villes à garantir une vraie protection en cas d’urgence. Ce panorama soulève des questions sur la protection civile et les capacités opérationnelles municipales.

Capacités de la protection civile et plan d’urgence local

Face à ce panorama, la protection civile apparaît au cœur du débat public et politique, avec des plans locaux à actualiser. Selon l’ASN, les plans Orsec prévoient la distribution d’iode et des mesures de mise à l’abri selon des seuils définis.

Organisation municipale de la gestion de crise

Ce volet opérationnel décrit les rôles des mairies, des préfectures et des services de secours locaux. Selon l’IRSN, les décisions nationales s’appuient sur des modélisations atmosphériques et sur des recommandations techniques pour protéger la population.

Les plans Orsec restent la clé de voûte pour la distribution d’iode et la mise en œuvre de mesures d’urgence à l’échelle locale. Selon Franceinfo, les préfets coordonnent les opérations en s’appuyant sur des stocks étatiques et des réseaux logistiques locaux.

Mesures locales essentielles:

- plan Orsec opérationnel sur le territoire communal

- stockage d’iode et gestion des stocks médicaux

- liaison préfectorale pour décisions radiologiques

- points d’accueil et logistique d’évacuation

Action

Seuil (mSv)

Responsable

Mesure

Mise à l’abri

10 mSv

Préfecture

Confinement ponctuel

Évacuation

50 mSv

Préfecture

Relocalisation ciblée

Distribution d’iode

50 mSv

Autorités sanitaires

Comprimés d’iode stable

Suivi environnemental

selon modèle

IRSN

Analyses et recommandations

Formation et exercices de sécurité urbaine

Cette partie examine la formation, les exercices réguliers et les capacités de réponse des équipes locales. Plusieurs municipalités organisent des simulations annuelles, souvent en collaboration avec la préfecture et les services de santé.

Ces exercices permettent d’identifier des points de rupture logistiques et des lacunes dans l’information des citoyens, et d’ajuster les procédures. Selon Franceinfo, la répétition d’exercices améliore significativement la coordination interservices.

« Nous réalisons un exercice annuel de gestion de crise depuis cinq ans, cela affine nos process. »

Antoine P.

La formation ciblée des acteurs locaux reste une priorité pour garantir une sécurité urbaine cohérente et efficace. Ces capacités locales renvoient à la notion plus large de défense passive et d’adaptation aux risques nucléaires contemporains.

Limites de la défense passive face aux risques nucléaires

À l’échelle stratégique, les limites de la défense passive assombrissent le débat sur l’efficacité des abris. Selon Benoît Pelopidas, les abris offrent une protection très limitée face à des attaques massives et à des scénarios d’escalade généralisée.

Scénarios d’accident et d’attaque nucléaire

Ce point compare l’impact d’un accident nucléaire et d’une attaque sur le territoire et le niveau de réponse requis. Selon l’IRSN, un accident industriel distant nécessite une coordination internationale et des recommandations de consommation alimentaire adaptées.

La gestion d’une attaque nucléaire relèverait d’un paradigme différent, avec des conséquences sanitaires, environnementales et logistiques bien plus lourdes. Selon Franceinfo, la stratégie de dissuasion nationale modifie profondément l’approche de la protection des populations.

Scénarios et enjeux:

- accident nucléaire à l’étranger, dispersion atmosphérique

- attaque nucléaire localisée, effets immédiats étendus

- risque de contamination alimentaire et eau

- ruptures logistiques et saturation des soins

« Face à autre chose qu’un très petit nombre d’explosions, ces abris sont une illusion de protection. »

Benoît P.

Quel rôle pour les abris de survie municipaux demain?

Cette dernière partie interroge l’avenir opérationnel des abris de survie et de la prévention catastrophes au niveau local. Selon Franceinfo, certaines communes étudiées envisagent la modernisation d’ouvrages pour des usages multiples et la location de places protégées.

Les options vont de la réhabilitation ciblée à la mutualisation régionale des ressources, en passant par des partenariats public-privé pour la maintenance. Selon l’IRSN, la pertinence des abris dépendra de la nature exacte des menaces et de la capacité à maintenir les infrastructures fonctionnelles.

Options d’action municipales:

- réhabilitation ciblée pour fonctions d’urgence

- mutualisation régionale des capacités d’abri

- communication publique transparente sur l’accès

- exercices réguliers et maintien des stocks

« J’ai demandé l’accès à l’abri communal, la mairie n’a fourni aucune information utile. »

Claire M.

Les limites stratégiques et les capacités locales imposent une réflexion pragmatique sur la place des abris dans la sécurité urbaine. Le passage vers des politiques publiques cohérentes nécessite coordination, informations publiques et investissements ciblés.

Source : Franceinfo, « Menace nucléaire et abris anti-atomiques en France », Franceinfo, 2023 ; IRSN, « Plan national et recommandations radiologiques », IRSN, 2022 ; ASN, « Plan Orsec et seuils d’action radiologique », ASN, 2021.