La cartographie des abris collectifs en France rassemble des points de repère essentiels pour la gestion civile. Elle combine données publiques, relevés terrain et contributions associatives afin d’améliorer la vigilance locale.

Ce travail sert principalement les acteurs de l’urgence, les mairies et les gestionnaires d’équipements. Les points clés se suivent ci-dessous pour orienter l’accès rapide aux abris.

A retenir :

- Localisation précise des abris par commune et par département

- Statut opérationnel et capacité indicative sans chiffres inventés

- Sources publiques croisées INSEE, Géoportail, Data.gouv.fr, IGN et OpenStreetMap France

- Accès et coordination avec Préfecture de Police et Protection Civile

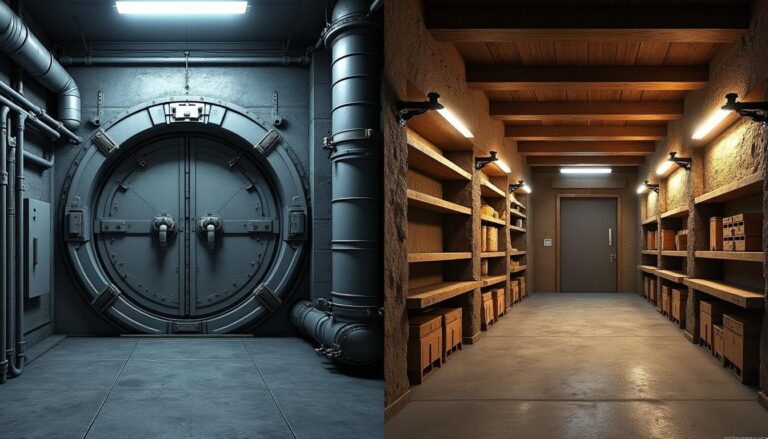

Cartographie nationale des abris collectifs recensés

À partir des points essentiels listés, la cartographie nationale précise les localisations des abris. Cette précision permet d’évaluer les besoins logistiques et l’adéquation des sites pour l’accueil.

Le croisement des bases exploite l’INSEE pour la découpe communale et le Géoportail pour la visualisation. Selon l’INSEE, les découpages communaux restent la référence pour géolocaliser les équipements locaux.

Répartition par région :

- Présence cartographiée majoritaire dans les zones urbaines

- Recensements partiels en zones rurales isolées

- Mise à jour variable selon les collectivités locales

- Interopérabilité améliorée par les standards IGN et OSM

Région

Couverture cartographique

Statut principal

Source dominante

Île-de-France

Élevée

Mis à jour régulièrement

INSEE / Géoportail

Auvergne-Rhône-Alpes

Modérée

Partiellement recensée

Collectivités / OSM

Nouvelle-Aquitaine

Discontinue

Mises à jour locales

Associations / Data.gouv.fr

Hauts-de-France

Élevée

Cartographiée et vérifiée

Préfectures / IGN

Méthodologie de recensement et sources cartographiques

Cette sous-partie s’inscrit dans l’usage national des données et des plateformes cartographiques. Les méthodes articulent relevés municipaux, données INSEE et couches IGN pour la cohérence spatiale.

Selon le Géoportail, la précision altimétrique et les fonds IGN facilitent l’identification des bâtiments adaptés. Selon Data.gouv.fr, les jeux ouverts favorisent le traitement automatisé et la réutilisation par des tiers.

« J’ai consulté la carte pour localiser un abri près de la gare, la géolocalisation était immédiatement exploitable »

Claire R.

Interopérabilité des jeux de données et outils

Le lien entre plateformes publiques et contributives améliore la robustesse opérationnelle des cartes. OpenStreetMap France apporte des corrections rapides quand les sources officielles tardent à se mettre à jour.

Sources techniques :

- INSEE pour découpe communale et variables locales

- IGN / Géoportail pour fonds cartographiques autorisés

- OpenStreetMap France pour contributions collaboratives

- Data.gouv.fr pour jeux de données ouverts et métadonnées

Plateforme

Type de donnée

Utilité opérationnelle

INSEE

Découpage territorial et indicateurs

Localisation administrative

Géoportail (IGN)

Cartographie officielle

Visualisation et planification

OpenStreetMap France

Données contributives

Mises à jour rapides

Data.gouv.fr

Catalogue de jeux ouverts

Intégration et réutilisation

Ce maillage des sources renforce la fiabilité, tout en demandant un pilotage local constant et partagé. Comprendre cet enchaînement prépare l’usage opérationnel par acteurs et secours.

Usage opérationnel des abris par acteurs locaux

À la lumière des jeux de données et de leur interopérabilité, l’usage opérationnel se précise pour les secours. La cartographie devient un instrument concret pour la Préfecture et pour les équipes de terrain.

Actions opérationnelles :

- Mise à jour des statuts d’ouverture et capacité indicative

- Coordination entre Préfecture de Police et Protection Civile

- Activation de plans locaux et itinéraires d’évacuation

- Test d’accessibilité avec forces de terrain

Coordination avec Préfecture de Police et Protection Civile

Cette section s’attache à détailler la chaîne de responsabilité et le partage d’information. La Préfecture de Police reçoit des flux et valide l’ouverture des abris selon critères partagés.

Selon la Préfecture de Police, la centralisation des emplacements facilite la prise de décision lors d’événements majeurs. Selon le Ministère de l’Intérieur, cette coordination réduit les délais d’ouverture et d’accueil.

« Grâce à la carte, nous avons ouvert un abri en moins de deux heures lors d’une inondation locale »

Pierre L.

Rôle des mairies et du Réseau Résilience France

Les mairies assurent la mise à jour locale et la vérification des capacités réelles des abris. Le Réseau Résilience France soutient la formation et la mutualisation des bonnes pratiques entre communes.

Interventions locales :

- Contrôles périodiques des équipements et signalétique

- Exercices communs avec Protection Civile et associations

- Actualisation des données sur Data.gouv.fr et plateformes locales

- Communication grand public via France Interactif

Cette implication locale améliore la confiance des usagers et la réactivité des secours. Le passage suivant portera sur l’accessibilité publique et sur l’information citoyenne.

Accessibilité publique et information des citoyens

Après l’organisation opérationnelle, l’information publique garantit l’accès citoyen aux abris et la participation associative. Les outils grand public permettent la consultation et la remontée d’anomalies en temps réel.

Outils grand public :

- France Interactif pour consultation citoyenne et signalements

- Géoportail pour visualisation officielle et fonds IGN

- OpenStreetMap France pour corrections collaboratives rapides

- Data.gouv.fr pour téléchargement des jeux de données

Interfaces grand public : France Interactif et applications

Les portails publics doivent offrir des interfaces simples pour repérer un abri et connaître son statut. France Interactif et les applications municipales proposent des vues adaptées aux citoyens et aux personnes vulnérables.

Selon OpenStreetMap France, les contributions citoyennes accélèrent la correction des implantations erronées. Selon Géoportail, la superposition avec des couches officielles sécurise l’usage public.

« Nos bénévoles ont signalé un abri non référencé, la correction a été intégrée en quelques jours »

Anne M.

Bonnes pratiques pour mise à jour et participation associative

La réactivité nécessite des procédures claires de saisie, vérification et validation des changements signalés. Les associations locales jouent un rôle clé dans l’alerte et la vérification de terrain.

Participation locale :

- Standardiser les formats de signalement pour intégration automatique

- Former des correspondants communaux pour la validation rapide

- Publier des bilans d’usage pour améliorer la confiance citoyenne

- Favoriser l’accès aux données via Data.gouv.fr et API ouvertes

« L’accès aux jeux de données publics nous a permis d’intégrer la carte à notre plan communal »

Marc D.

La mobilisation conjointe des autorités publiques, des réseaux associatifs et des citoyens améliore l’efficacité du dispositif. Ce dernier point invite à consulter les sources officielles pour approfondir les jeux de données.

« L’accès centralisé facilite notre déploiement et réduit les marges d’erreur lors des interventions »

Julie P.

Source : Insee, « Statistiques locales », Insee, 2024 ; IGN, « Géoportail », IGN, 2023 ; Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement, « Situation du sans-abrisme en France », Ministère.